Un po’ di geologia

Molto ho già scritto nella omonima pagina che trovate nella sezione dedicata al Barolo e ancora di più nei volumi Barolo MGA Vol. 1 e Barbaresco MGA, ai quali vi rimando.

Qui sarà dunque sufficiente soffermarci sui punti salienti.

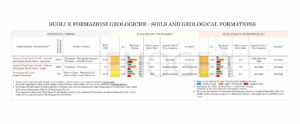

Per prima cosa nella zona del Barbaresco, così come a Barolo, suolo e sottosuolo sono di origine marina e sedimentaria, il che significa che il sottosuolo, originatosi quando l’intera zona dell’Albese era ricoperta dal mare, può essere descritto come una serie di strati sovrapposti l’uno all’altro e del tutto simili a quanto si può osservare nell’immagine di sfondo. Questi strati, in base all’epoca in cui si sono originati e alla loro caratteristiche stratigrafiche, vengono poi raggruppati e classificati in quelle che i geologi chiamano formazioni. Le formazioni tipiche della zona del Barbaresco e le relative caratteristiche sono riassunte nella tabella seguente.

Come potrete notare confrontandola con la tabella pubblicata nella sezione dedicata al Barolo, le formazioni coinvolte sono in numero decisamente minore, dato che si limitano unicamente alle Marne di Sant’Agata Fossili, declinate in due diverse tipologie, e alla Formazione di Lequio, che qui a Barbaresco si allontana ancora di più rispetto a Barolo dalla sua struttura più tipica che si può osservare in Alta Langa (ovvero la zona più meridionale e più elevata delle Langhe).

In particolare nell’area del Barbaresco gli strati di Pietra di Langa, come si può vedere nell’immagine qui sotto, sono poco presenti e lo sono ancora meno via via che ci si sposta da sud verso nord in direzione della valle del fiume Tanaro. Nonostante l’elemento prevalente sia sempre il limo, leggermente più elevato rispetto alla zona del Barolo è invece il tenore in sabbia e questa particolare composizione potrebbe spiegare, insieme con il microclima, il carattere in genere più snello e fruttato rispetto ai Barolo di Serralunga d’Alba.

In linea più generale non deve allo stesso modo sorprendere che altri dati riportati nella tabella geologica possano differire da quelli riportati nella tabella relativa alla zona del Barolo.

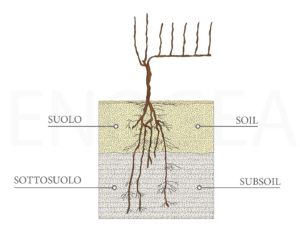

Fatta questa premessa, forse ancora più importante è la distinzione tra SUOLO e SOTTOSUOLO.

Come esplicitato nella figura riportata qui di seguito per suolo si intende lo strato superficiale del terreno in cui gran parte delle radici della vite o delle piante si sviluppa, mentre per sottosuolo o roccia madre si intende lo strato immediatamente sottostante.

Il suolo, che di norma trae origine dal sottosuolo, può essere poi classificato in due categorie: suoli giovani e suoli evoluti.

I suoli giovani, che si originano da un’azione erosiva continua sul sottosuolo da parte degli agenti atmosferici, mantengono grosso modo le caratteristiche della formazione di partenza; i suoli evoluti, che essendo tipici dei versanti meno acclivi, e per questo meno soggetti ad erosione, subiscono invece un’alterazione chimico-fisico più spinta, di cui la colorazione rossastra è solo l’aspetto più evidente. Una particolarità, quest’ultima, che la terza immagine panoramica pubblicata nella sezione Paesaggio, Geologia, Microclima sottolinea direi in modo chiarissimo.

Dal punto di vista enologico, e in linea molto generale, i suoli giovani conferiscono ai vini meno colore e meno frutto, ma una struttura tannica più classica, i suoli evoluti danno invece un colore più intenso e profondo, un frutto più esplicito e un tannino di tessitura più grossa.

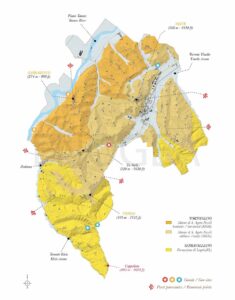

Per concludere, qui di seguito trovate la carta geo-viticola complessiva della denominazione, pubblicata nel libro Barbaresco MGA e acquistabile anche separatamente in forma cartacea sullo store di Enogea.

PS L’ho già scritto altrove, ma non mi stancherò mai di ripeterlo. Quanto troverete scritto su questo argomento, così come la mappa geo-viticola, nasce dalla fondamentale collaborazione con l’agronomo Gian Piero Romana, vero catalizzatore di questo progetto, e Edmondo Bonelli, geo-agronomo a tutto campo. Inutile aggiungere che a loro devo moltissimo (repetita).