Introduzione

Nel mio lavoro di cartografia e di ricerca sul territorio ci sono due parole ricorrenti che fungono da pietre angolari: la prima è “paesaggio”, che avremo modo di approfondire nella quasi omonima pagina (e in quelle equivalenti pubblicate nella sezione Barolo); la seconda è invece “contesto”, che per importanza dovrebbe addirittura precedere.

Contesto che può essere di vari tipi.

Nel nostro caso si tratta soprattutto di un contesto geografico, che a sua volta può essere molto ampio, così come limitato.

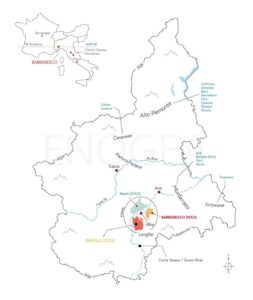

Partendo dal primo, e più precisamente dalle due mappe riportate qui sotto, la zona del Barbaresco si colloca nella parte nord-occidentale dell’Italia e più precisamente nel Piemonte meridionale. A sud abbiamo gli Appennini, mentre a ovest e a nord abbiamo le Alpi, che insieme contribuiscono a forgiare il clima di buona parte del Piemonte viticolo.

Prendendo come riferimento il fiume Po, che scorre al centro della Pianura Padana, a nord abbiamo le zone viticole dell’Alto Piemonte – dove il nebbiolo la fa da padrone – e del Canavese, caratterizzate da un clima più fresco e in media più piovoso. A sud dello stesso fiume, la prima zona viticola che si incontra è invece il Monferrato, caratterizzato da colline più dolci e da un clima più caldo – in particolare a nord della città di Asti – mentre le quote altimetriche si fanno via via crescenti spostandosi verso sud in direzione degli Appennini. Vitigno ubiquitario è la barbera, a cui nella parte meridionale del Monferrato si affianca con pari importanza il moscato (Asti e Moscato d’Asti).

Ultima, ma non meno importante, è la zona conosciuta come Albese, ovvero tutto ciò che gravita attorno alla città di Alba e all’interno della quale possiamo fare ulteriori distinguo.

Prendendo come riferimento il fiume Tanaro, che da sud scorre in direzione di Asti, questa zona può essere divisa in due macroaree. Il Roero, a nord, è caratterizzato da depositi marini più recenti (Pliocene), da un clima appena più caldo e da un’offerta ampelografica che si focalizza essenzialmente su tre vitigni: arneis per i bianchi, barbera e nebbiolo per i rossi.

A sud del fiume Tanaro troviamo invece le Langhe, di cui Barolo e Barbaresco coprono solo una parte minoritaria. Le Langhe arrivano infatti a confinare con il Monferrato, a est, e quasi a sfiorare il confine con la Liguria a sud, includendo così da un lato parte delle denominazioni Asti e Moscato d’Asti, dall’altro l’intera zona del Dogliani, dove il vitigno dolcetto domina incontrastato.

Se paragonate al Roero, Barolo e Barbaresco hanno in media un clima più fresco e ventilato, ma non così fresco e piovoso come quello dell’Alto Piemonte e del Canavese. Dal punto di vista geologico, come avremo modo di vedere nella pagina dedicata a questo argomento, l’origine è anch’essa marina, ma più antica rispetto al Roero, mentre il vitigno di riferimento, almeno se parliamo di Barolo e Barbaresco, è il nebbiolo.

Riassumendo: se in un contesto più ampio i punti cardinali sono le Alpi e gli Appennini, il fiume Po, l’Alto Piemonte e il Monferrato, in un contesto locale i riferimenti geografici e soprattutto visivi sono, in ordine di importanza: la Valle del Tanaro, il Roero, Alba, La Morra (che identifica la zona del Barolo), il Monviso e infine l’Alta Langa. Sono veri e propri “punti cardinali”, tutti ben visibili nella prima delle due immagini panoramiche di sfondo.

Un’ultima nota infine circa la grafia. Langhe e Langa sono due parole che identificano la stessa area: la prima è quella di uso comune in italiano, la seconda è invece di uso più locale e non va confusa con la denominazione Alta Langa, la cui area di produzione arriva a comprendere anche parte del Monferrato.

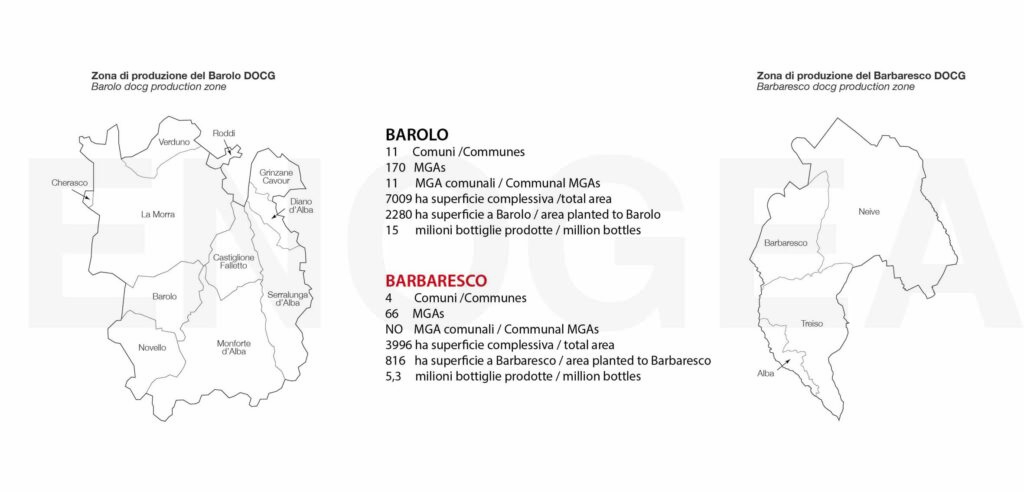

Quanto al contesto produttivo, utile e allo stesso tempo autoesplicativa è l’immagine riportata qui sotto, nella quale sono messe a confronto le denominazioni Barolo e Barbaresco.